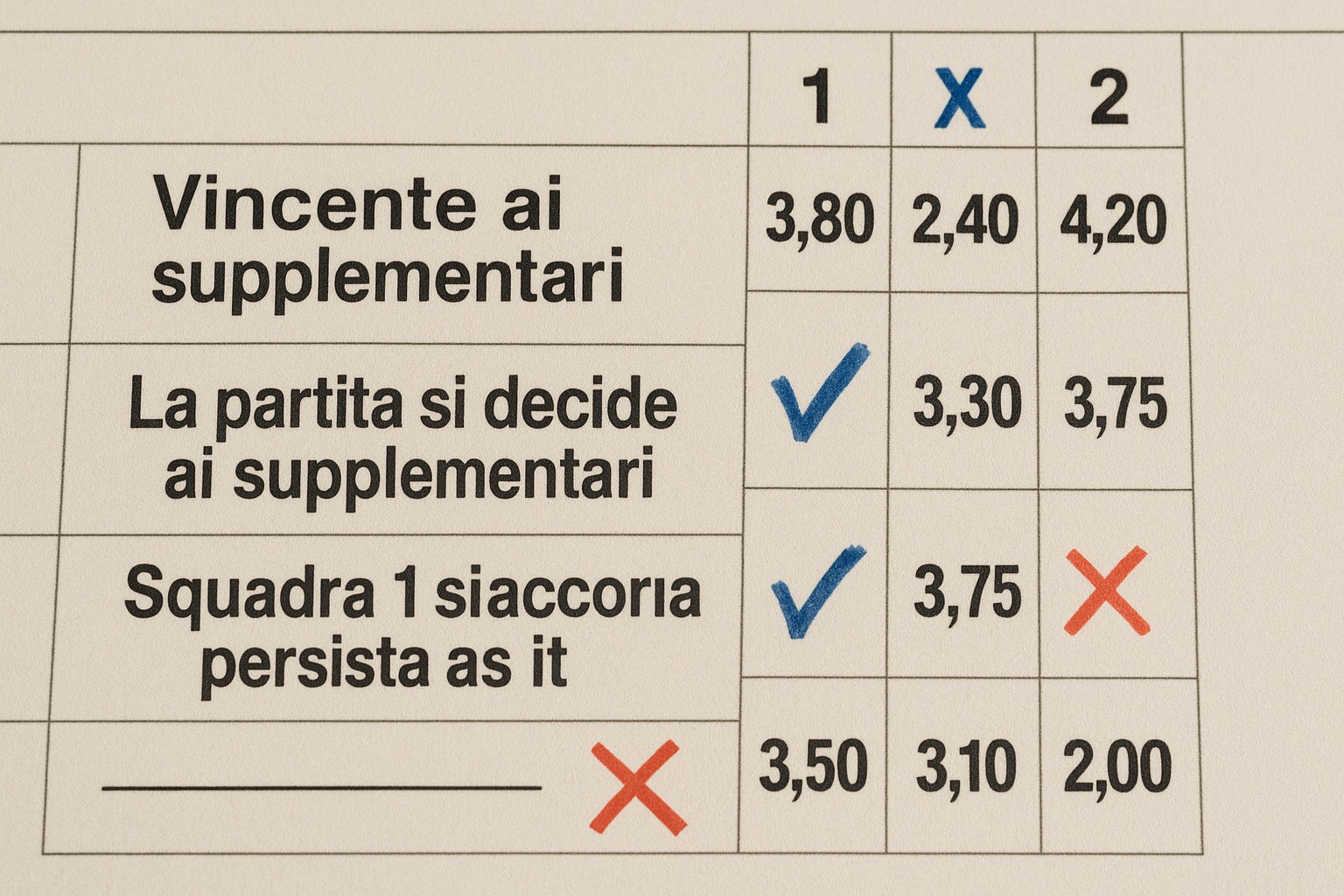

Come funzionano i tempi supplementari nei diversi sport

Regole generali e differenze tra discipline

I tempi supplementari sono un meccanismo adottato in diversi sport per determinare un vincitore quando la partita termina in parità al termine del tempo regolamentare. La loro durata varia in base alla disciplina: nel calcio, ad esempio, sono composti da due tempi da 15 minuti ciascuno, mentre nel basket viene aggiunto un overtime di 5 minuti. Nel football americano, invece, l’overtime può essere deciso al primo possesso con touchdown, oppure proseguire fino a quando una squadra segna. La finalità dei supplementari è garantire una conclusione equa senza affidarsi subito alla lotteria dei rigori o ad altri sistemi. Ogni sport applica regole specifiche anche in termini di interruzioni, numero di sostituzioni e gestione delle energie. Questo rende i tempi supplementari non solo un momento emozionante, ma anche una sfida tattica e psicologica che spesso ribalta le sorti di un incontro.

In quali sport esistono i tempi supplementari

Calcio, basket, hockey e oltre

I tempi supplementari non appartengono esclusivamente al calcio, ma a molti sport che richiedono un verdetto definitivo. Nel basket, ad esempio, l’overtime di 5 minuti ha regalato sfide epiche come finali NBA decise sul filo di lana. Nell’hockey su ghiaccio, invece, il supplementare è ancora più carico di adrenalina, con la regola del “sudden death” che chiude il match al primo gol segnato. Anche nel rugby e nel football americano i tempi supplementari assumono un peso enorme, trasformandosi in un banco di prova per la resistenza fisica. In tutti questi casi, il pubblico vive momenti di altissima tensione, perché ogni azione può decretare il destino della partita. La loro presenza in diversi sport dimostra quanto sia fondamentale avere un regolamento che sappia gestire l’equilibrio e decretare un vincitore in maniera emozionante e spesso drammatica.

Tempi supplementari negli altri sport

Rugby, football americano e discipline meno conosciute

Oltre ai grandi sport di squadra come calcio e basket, i tempi supplementari hanno un ruolo rilevante anche in discipline che spesso vengono considerate più di nicchia. Nel rugby, ad esempio, i supplementari vengono utilizzati in partite decisive di tornei internazionali come la Coppa del Mondo: si giocano due tempi da 10 minuti ciascuno, e se persiste la parità può entrare in vigore la regola del sudden death, che assegna la vittoria alla prima squadra a segnare. Nel football americano l’overtime è regolato da dinamiche molto tattiche: una squadra può vincere segnando subito un touchdown al primo possesso, ma se realizza solo un field goal, l’avversario ha la possibilità di replicare. Anche nel baseball esiste una forma di supplementare, chiamata “extra innings”, in cui si continua a giocare un numero illimitato di riprese fino a quando una delle due squadre riesce a portarsi avanti. Altri esempi si trovano nell’hockey su prato e nella pallanuoto, dove il tempo supplementare aggiunge ulteriore tensione in incontri spesso equilibratissimi.

Cosa succede in caso di pareggio dopo i tempi supplementari

Rigori, replay e soluzioni alternative

Non sempre i tempi supplementari riescono a decretare un vincitore. Nel calcio, ad esempio, se la parità persiste dopo i 120 minuti complessivi, si procede con i calci di rigore, una fase spettacolare ma crudele che spesso decide destini storici. In altri sport le regole variano: nel basket si continua con ulteriori overtime finché non emerge una squadra vincente, rendendo possibile anche partite interminabili. Nel rugby, invece, in alcune competizioni può essere previsto un replay, cioè la ripetizione del match, mentre in altre si procede con tempi extra o regole speciali di sudden death. Questo dimostra come ogni disciplina cerchi di conciliare spettacolo, correttezza e necessità organizzative. In ogni caso, i supplementari sono solo un passaggio, e il regolamento successivo in caso di ulteriore pareggio rappresenta l’elemento decisivo per concludere lo scontro sportivo.

L’epoca del golden goal nei tempi supplementari

Una regola affascinante ma controversa

Il golden goal è stato introdotto negli anni ’90 come soluzione innovativa per rendere i tempi supplementari ancora più emozionanti nel calcio. La regola prevedeva che la prima squadra a segnare durante i supplementari vincesse immediatamente la partita, senza attendere la fine dei due tempi da 15 minuti. Questa formula ha regalato momenti di grande pathos, come vittorie improvvise che hanno scatenato esultanze storiche. Tuttavia, fu anche criticata perché aumentava la paura di subire gol, spingendo molte squadre a giocare con estrema prudenza. Dopo alcune stagioni e tornei decisi con questa modalità, la FIFA decise di abolirla nei primi anni 2000, sostituendola con il ritorno ai supplementari classici seguiti eventualmente dai rigori. Nonostante sia stata abbandonata, l’era del golden goal rimane impressa nella memoria di tifosi e appassionati come un periodo unico della storia del calcio.

Partite decisive di calcio risolte ai tempi supplementari

Esempi celebri da Mondiali e Champions League

Molte delle partite più memorabili della storia del calcio si sono decise ai tempi supplementari, regalando emozioni indimenticabili. La finale dei Mondiali 2014 tra Germania e Argentina, ad esempio, vide il gol decisivo di Mario Götze al 113° minuto, che consegnò il trofeo ai tedeschi. Anche la finale di Champions League 2014 tra Real Madrid e Atlético Madrid entrò nella leggenda: dopo il pareggio al 93° minuto firmato da Sergio Ramos, i supplementari regalarono un netto 4-1 per i Blancos. Un altro esempio iconico è la semifinale di Euro 2000 tra Francia e Portogallo, risolta proprio con un golden goal di Zidane. Questi momenti mostrano come i supplementari siano capaci di cambiare radicalmente l’esito di competizioni prestigiose, trasformando eroi e condannando squadre a sconfitte brucianti proprio quando la stanchezza sembra prendere il sopravvento.

LAVORA CON NOI

LAVORA CON NOI